現在の研究 — 御嶽山における地震活動と地下構造の研究

(Current researches —

Seismicity and subsurface structure of Mt. Ontake)

前田 裕太 / Yuta Maeda

◆概要 / Outline

私は2014年の名古屋大学地震火山研究センター着任以来、

10年以上にわたり御嶽山を主要な研究フィールドにしてきました。

今では御嶽山の専門家として、例えば

御嶽山火山防災協議会

の委員も引き受けています。

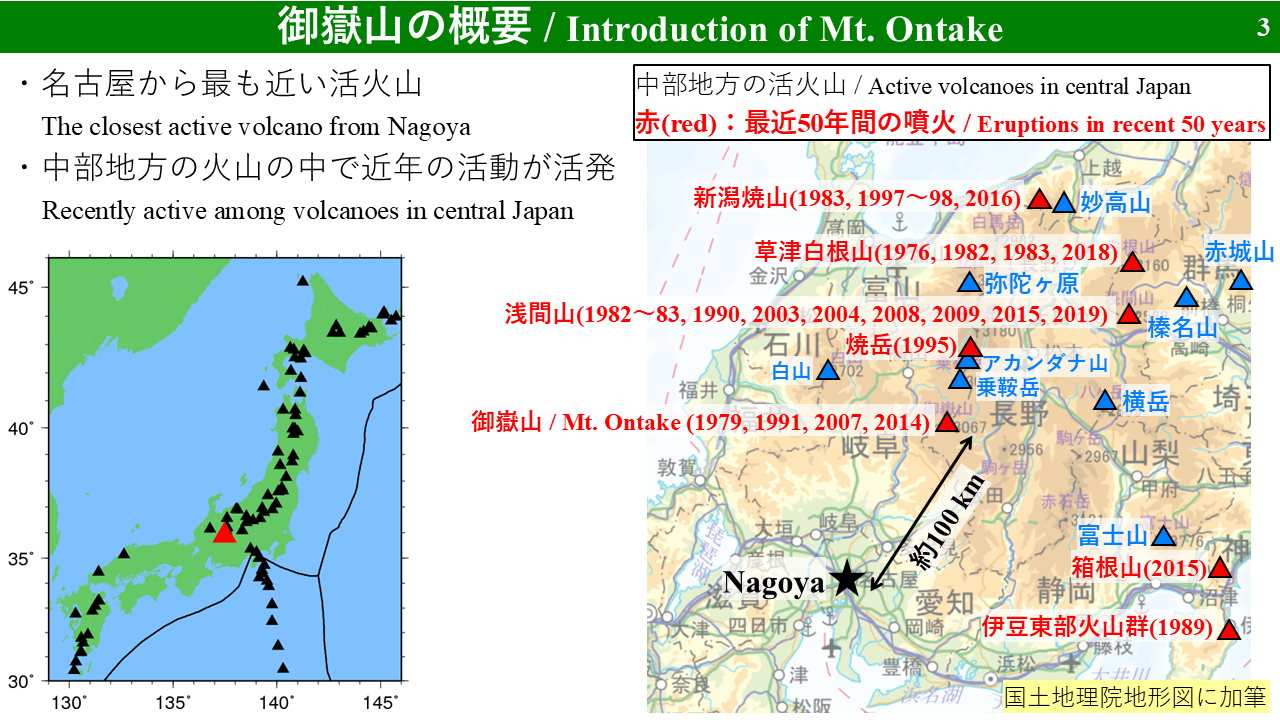

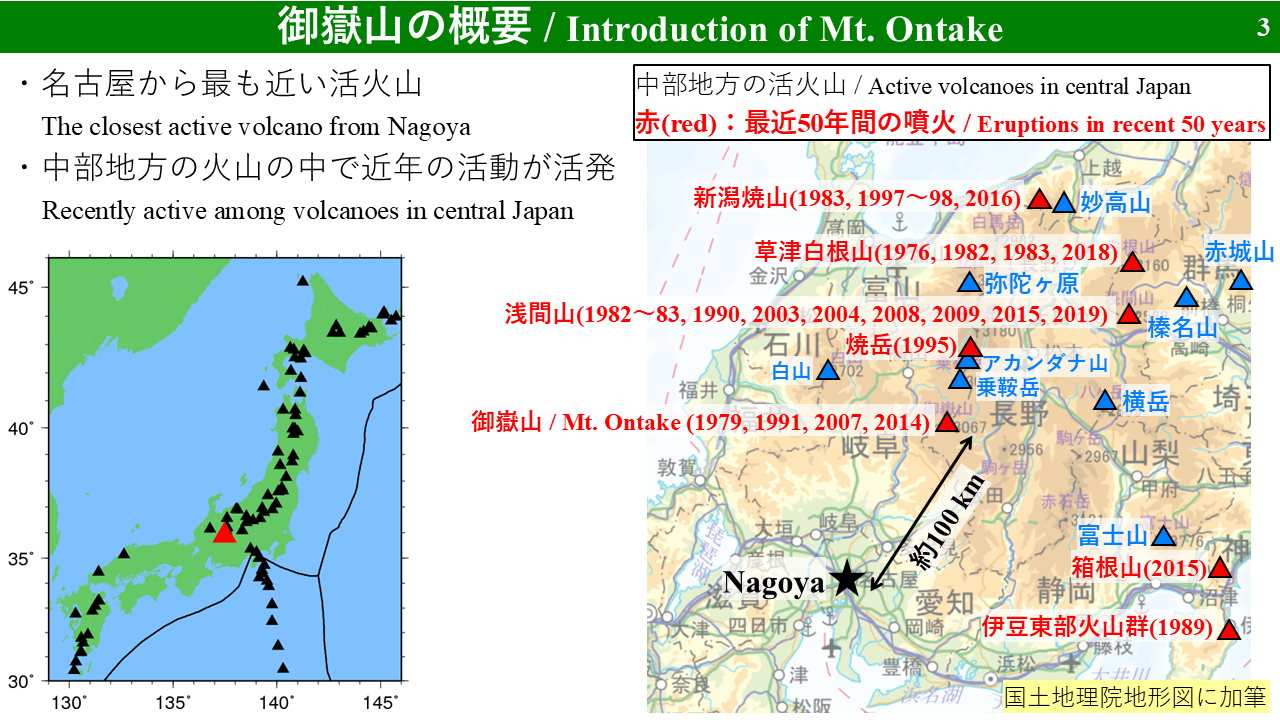

御嶽山は日本に111ある活火山の一つで、

1979年、1991年、2007年、2014年に水蒸気噴火が発生しました。

日本にはもっと頻繁に噴火している火山もありますが、その多くは九州に集中しています。

中部地方に限れば御嶽山は最近50年間(1975〜2025年)で

浅間山に次いで多く噴火してきた火山です(図1)。

最近50年間というのは地震計のデジタル記録が得られるようになったり

GNSSにより地殻変動が常時記録できるようになるなど、

近代的な機器による観測(地球物理観測)が大きく進展した期間に当たります。

つまり、近代的な機器によって良いデータが得られるようになった時期に

噴火が多く発生してきた火山ということです。

また、火山地域における地震波解析のターゲットは噴火だけではありません。

というより、噴火はそう頻繁に発生する現象ではないので

噴火だけを研究対象にしていたらすぐに「ネタ切れ」になってしまいます。

噴火が発生していないときであっても火山の地下では地震活動が発生し、

その震源分布や発生様式を調べることで火山地下の流体の動きを推測する手がかりが得られます。

このように

噴火していないときの地震活動の研究も大切

なのです。

また、火山の外から来た地震の波形記録を複数の観測点で比べることで

火山内部での地震波の伝わり方に関する情報が得られます。

それを使って火山の地下構造を推測できます。

このような研究は火山地域で地震活動すら発生していない時期であっても実施できる

という利点があります。

御嶽山は地震波を使った研究に適したフィールドです。

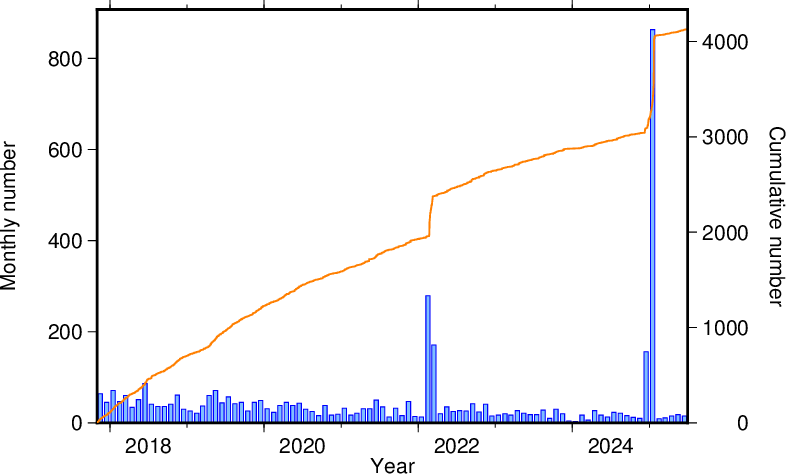

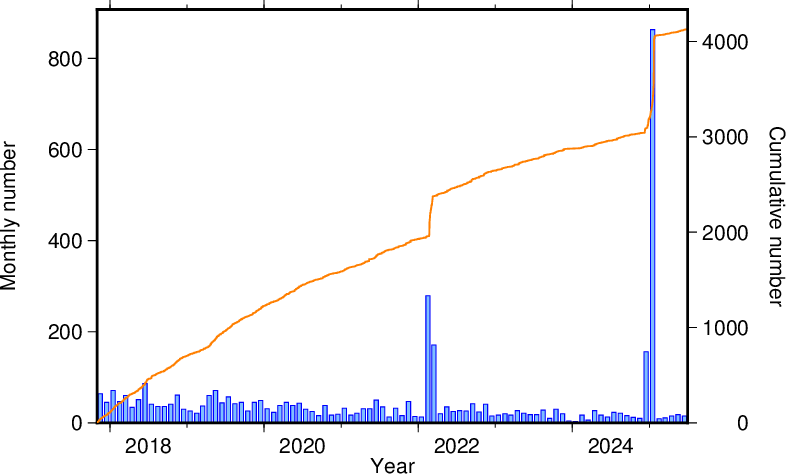

山頂域や東麓で地震活動がほぼ常時発生しており(図2)、

火山地下の流体の動きによると思われる地震活動活発化などの現象も時折見られます(図3)。

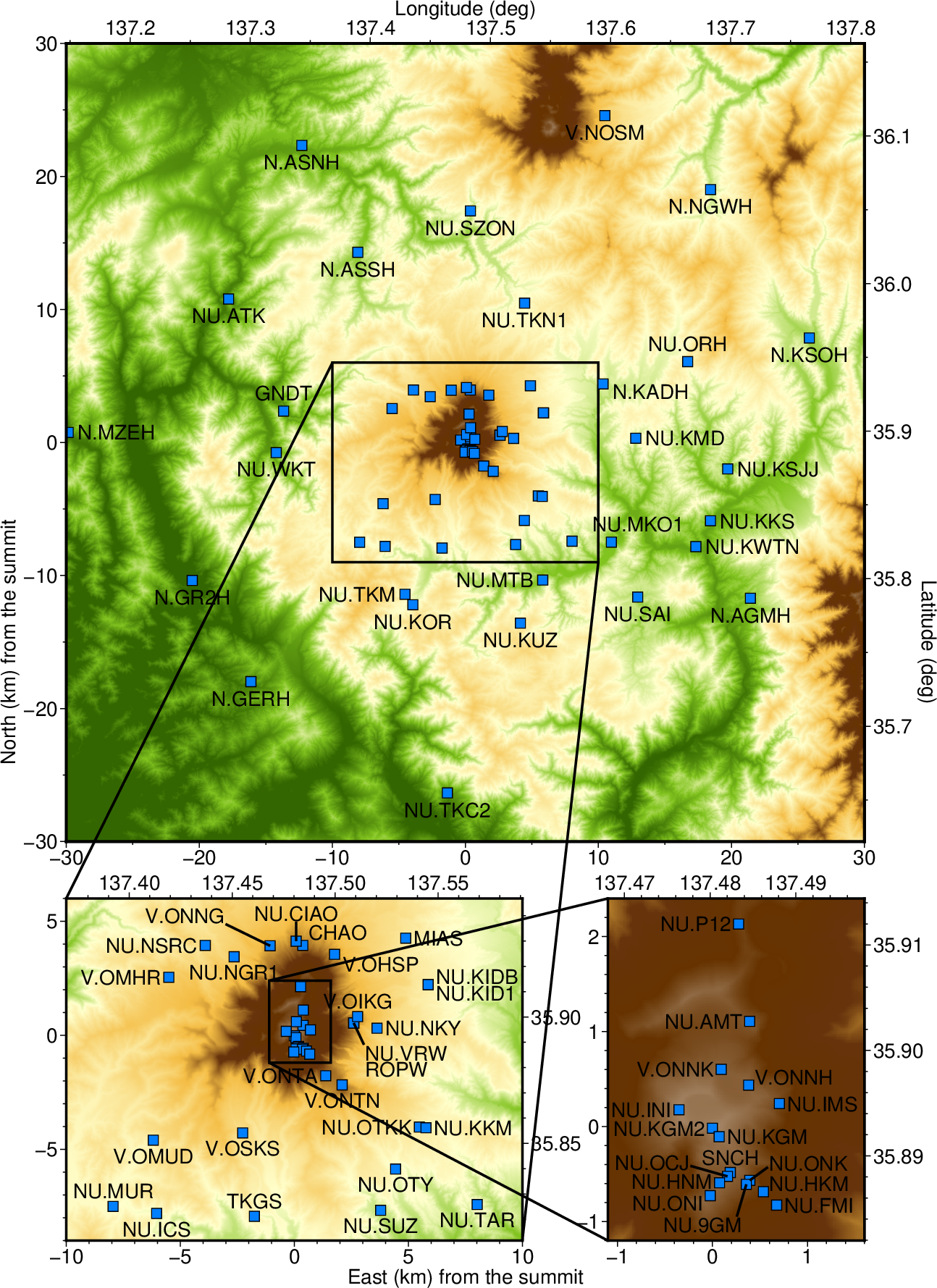

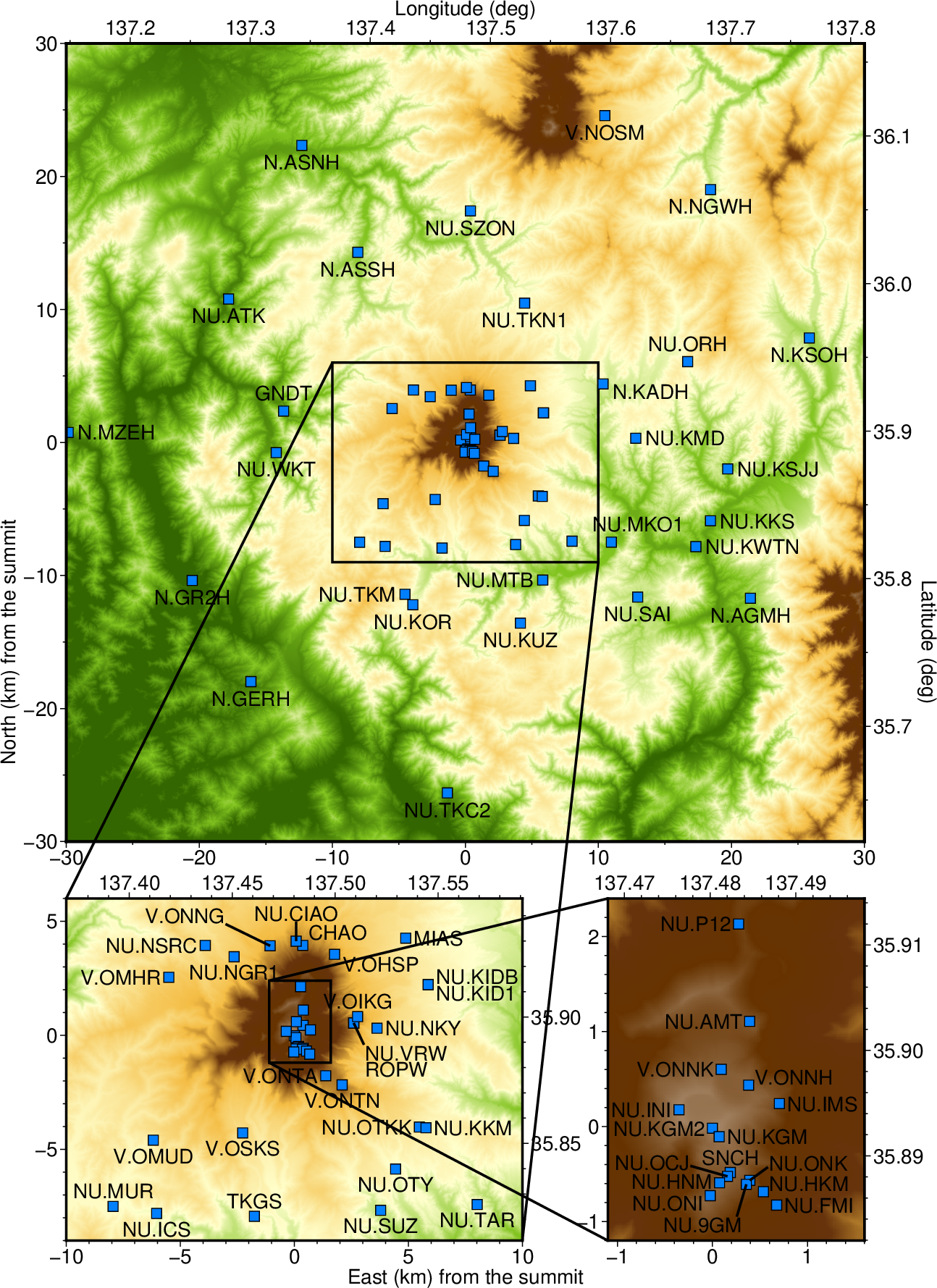

2017年秋に山頂観測網の整備が完了して以来、

こうした地震活動が世界トップクラスの高密度観測網によって常時記録されており(図4)、

それを用いることで高精度かつ詳細な地震活動や地下構造の解析が可能になります。

Since joining the Nagoya University Earthquake and Volcano Research Center in 2014, I have made Mt. Ontake my primary research field for over 10 years. Now, as an expert on Mt. Ontake, I also serve, for example, as a member of

the Mt. Ontake Volcano Disaster Prevention Council.

Mt. Ontake is one of Japan's 111 active volcanoes and experienced phreatic eruptions in 1979, 1991, 2007, and 2014. While there are other volcanoes in Japan that erupt more frequently, many of them are concentrated in Kyushu. Focusing on the Chubu region, Mt. Ontake has been the second most active volcano, after Mt. Asama, over the past 50 years (1975–2025) (Figure 1). The past 50 years mark a period when digital records from seismographs became available and crustal movements began to be continuously monitored by GNSS, representing a significant advancement in observations with modern instruments (geophysical observations). In other words, Mt. Ontake is a volcano that has seen frequent eruptions during a period when high-quality data could be obtained with modern equipment.

Furthermore, the target of seismic wave analysis in volcanic regions is not limited to eruptions. In fact, since eruptions are not very frequent phenomena, if we focused solely on eruptions as research subjects, we would quickly "run out of topics." Even when no eruption is occurring, seismic activity still happens beneath volcanoes, and by studying the distribution and patterns of these seismic sources, we can gain clues to infer the movement of fluids underground. This is why studying seismic activity during non-eruptive periods is also important.

Additionally, by comparing the seismic waveforms of earthquakes originating outside the volcano at multiple observation points, we can obtain information about how seismic waves propagate within the volcano. This allows us to infer the underground structure of the volcano. The advantage of this kind of research is that it can be conducted even during periods with no seismic activity in the volcanic area.

Mount Ontake is an ideal field for research using seismic waves. Seismic activity occurs almost constantly in the summit area and eastern foot of the mountain (Figure 2), and phenomena such as increased seismic activity, thought to be caused by the movement of fluids beneath the volcano, are sometimes observed (Figure 3). Since the completion of the summit observation network in the fall of 2017, this seismic activity has been continuously recorded by a world-class, high-density observation network (Figure 4), making it possible to perform high-precision and detailed analyses of seismic activity and underground structures.

[AI Translation by

Paperpal]

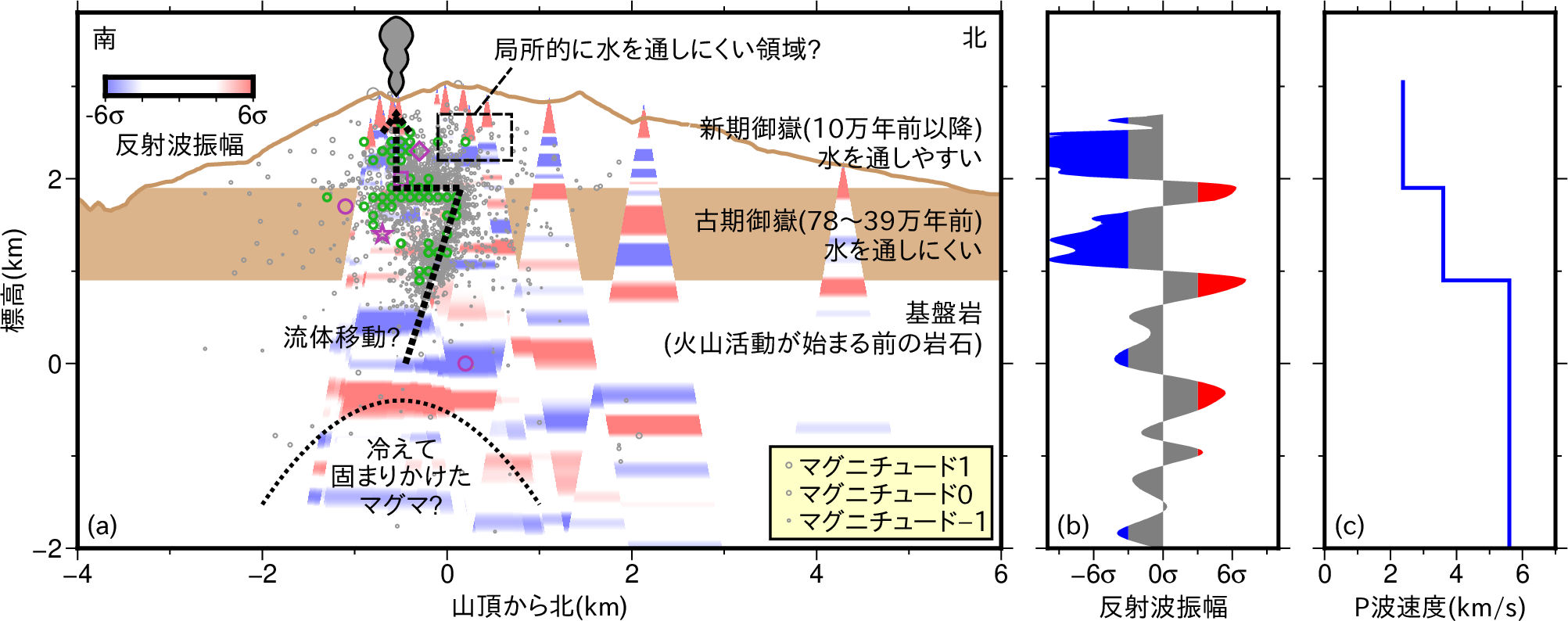

図1. 中部地方の活火山における1975〜2025年の噴火(2025年4月現在)。

御嶽山が中部地方の中で最近の噴火活動が活発な火山であることが分かる。

Fig. 1. Eruptions of active volcanoes in the Chubu region from 1975 to 2025 (as of April 2025). It can be seen that Mount Ontake is the volcano with the most recent active eruption in the Chubu region.

[AI Translation by

Paperpal]

図2. 御嶽山山頂から東西南北25 km以内の地震の震源分布

(2024年7月〜2025年6月、名古屋大学による震源決定結果)。

御嶽山山頂域(図の中央部、おおよそ山頂から東西南北4km以内)と東麓で地震活動が特に多い。

Fig. 2. Hypocenter distribution of earthquakes within 25 km in all directions from the summit of Mount Ontake (July 2024—June 2025, based on hypocenter determinations by Nagoya University). Seismic activity is particularly high in the summit area of Mount Ontake (central part of the figure, approximately within 4 km of the summit) and on the eastern foot of the mountain.

[AI Translation by

Paperpal]

図3. 御嶽山山頂から東西南北4 km以内の地震の月別回数(青)と累積回数(橙)の推移

(2017年11月〜2025年6月、名古屋大学による震源決定結果)。

2014年噴火以降、山頂域の地震活動は長期的に見て徐々に減少傾向であるが

2022年2〜3月、2024年12月〜2025年1月には活発な地震活動が見られた。

Fig. 3. Monthly number of earthquakes (blue) and cumulative number (orange) within 4 km in all directions from the summit of Mt. Ontake (November 2017–June 2025, based on hypocenter determinations by Nagoya University). Since the 2014 eruption, seismic activity around the summit area has generally shown a gradual long-term decline, but increased seismic activity was observed in February—March 2022 and December 2024—January 2025.

[AI Translation by

Paperpal]

図4. 御嶽山山頂から東西南北30 km以内の地震観測点マップ。

水色の四角形が全て地震観測点。

現在は廃止された観測点を一部含むが多くは現在も運用されている。

Fig. 4. Map of seismic stations within 30 km north, south, east, and west of the summit of Mount Ontake. The light blue squares represent all the stations. Some of the stations shown are no longer in operation, but most are still active.

[AI Translation by

Paperpal]

◆これまでの研究成果 / Research outputs on this topic

研究で得られた知見は査読付き国際誌に論文として掲載することで研究成果と認定されます。

私はこれまでに御嶽山をテーマとする主著論文を5篇、共著論文を2篇発表してきました。

主著論文5篇を新しい順に紹介します。

The findings obtained through research are recognized as research achievements when published as papers in peer-reviewed international journals. To date, I have published five first-author papers and two co-authored papers on the theme of Mt. Ontake. Here, I will introduce the five first-author papers in order from the most recent.

[AI Translation by

Paperpal]

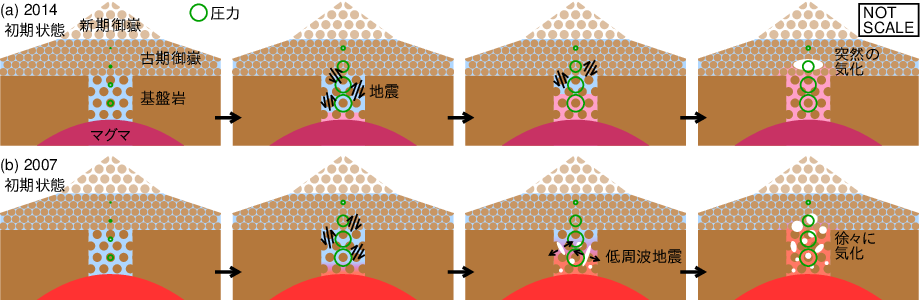

●御嶽山噴火準備過程の数値シミュレーション

(A numerical simulation for a preparation process of

the phreatic eruptions of Mt. Ontake)

火山では噴火に先行して前兆現象が観測されることがしばしばあります。

前兆現象とは例えば地震活動の活発化、山が膨らむ現象(地殻変動)の発生、火山ガス放出量の増大などです。

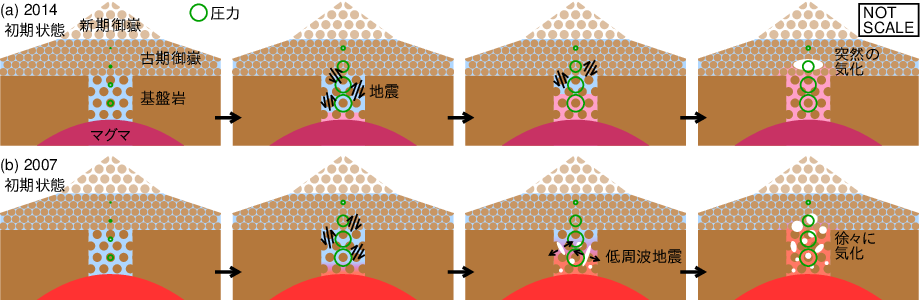

御嶽山の直近の噴火は2014年、その前は2007年です。

2007年噴火前は他火山でもしばしば見られる「典型的な」前兆現象の推移を辿りました。

一方、2014年噴火前の前兆現象の推移はやや特殊です。

地震活動の活発化、特に「A型地震」と呼ばれる岩盤が割れて滑るタイプの地震の活発化は顕著でしたが、

それ以外の前兆現象がほとんど観測されないまま噴火に至ったのです。

しかし噴出量で比べると2007年よりも2014年の方が大きい噴火でした。

なぜ2014年噴火前はA型地震以外に顕著な前兆現象が見られなかったのか、

数値シミュレーションを使って検討しました。

その結果をまとめたのがこの論文です。

Description in English is not prepared

because reading the paper is the best option if you understand English.

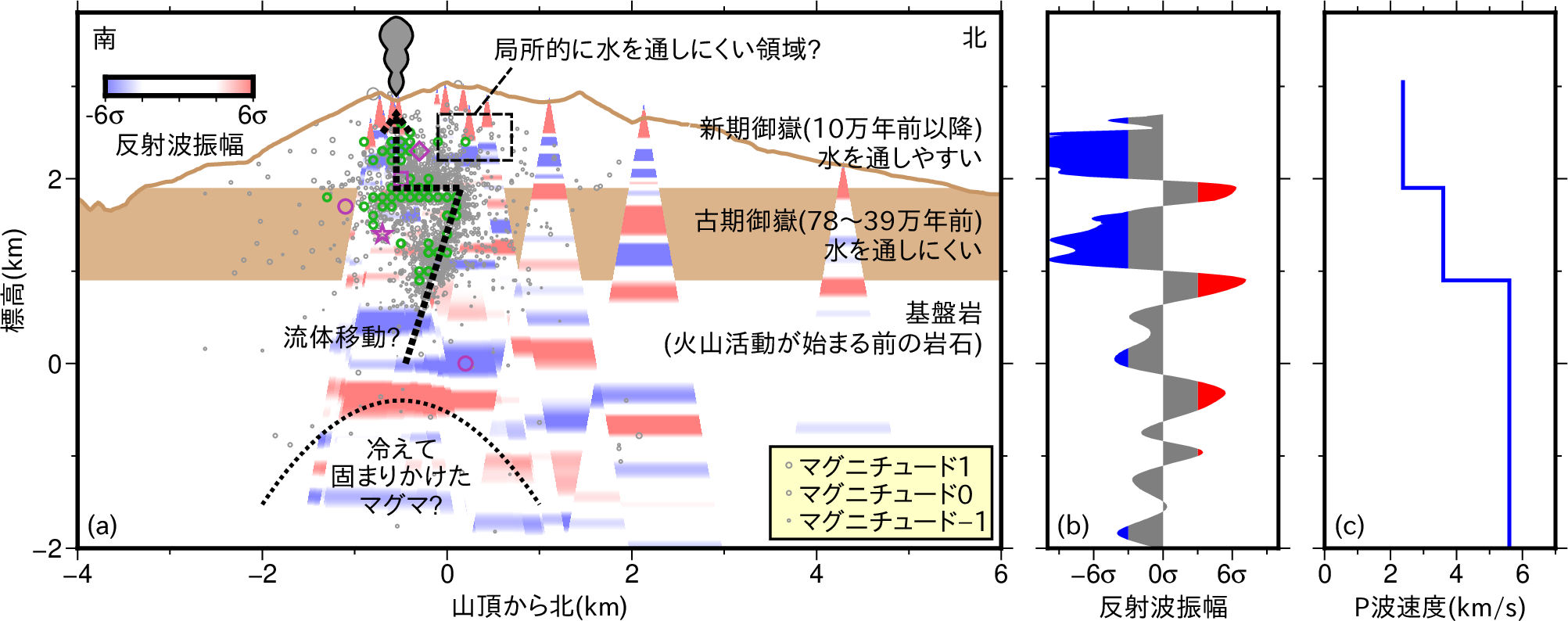

●山頂域の地下構造と熱水供給システム

(Subsurface structure and hydrothermal system in the summit region)

火山活動や火山地域の地震活動を考える上で地下構造は重要です。

流体の流れやすさが異なる媒質の空間分布は流体の移動・蓄積に影響し、

それによって噴火や地震活動が影響を受けると考えられるからです。

そもそも地震の震源を正確に決定するためにも地下構造モデルが不可欠です。

御嶽山周辺での地下構造研究としてこれまでに

- 中部地方全体を対象とする広域的な地下構造研究

(御嶽山を研究対象として特に意識していないが結果的に研究領域に含まれていた)

- 御嶽山南東麓にあたる長野県西部地震(1984年、マグニチュード6.8)

の震源域周辺の地下構造研究

- 電気の流れやすさの空間分布を調べた研究

が行われてきましたが、山頂域浅部の地震波速度構造を調べた研究はありませんでした。

本研究では3つの方法で御嶽山山頂域浅部の地下構造を調べました。

- 山頂域の平均的なP波速度の推定

御嶽山直下の深部(太平洋プレート沿い、深さ約250 km)で発生した地震は

御嶽山地域の観測点にほぼ真下から入射します。

その波が標高の低い観測点から標高の高い観測点へと順々に伝播する速度

を用いて山頂域(標高1500 m以上)の平均的なP波速度を推定しました。

この推定値(2.6 km/s)は下記2の解析時に条件の1つとして使用しました。

- 層構造の推定

一般に地震波速度は水平方向よりも深さ方向に大きく変化します。

そこで、地震波速度を深さのみの関数として表すことがしばしばあり、

数学的な取り扱いが簡単になるという利点があります。

中でも水平成層構造は取り扱いが容易です。

本研究では御嶽山山頂域の地震の波が各観測点に到着した時刻をデータとして使用し、

それを最もよく説明する水平成層構造を求めました。

その結果、

- 標高1900 m以上: P波速度2.4 km/s

- 標高900-1900 m: P波速度3.6 km/s

- 標高900 m以下: P波速度5.6 km/s

の3層構造がデータを最も良く説明するという結果が得られました。

- 反射面の推定

地震波速度が異なる媒質境界で地震波は反射します。

その反射面の分布を調べれば2で求めた水平成層構造を半ば独立に検証できます。

本研究では御嶽山直下の深部(太平洋プレート沿い)で発生した地震を使用しました。

その地震波は観測点に真下から入射した後、地表で反射して一旦地下に戻り、

地下の媒質境界で再度反射して地表に戻ってきます。

この戻ってくるまでの時間を用いることで反射面の分布が得られます。

この解析の結果、2で求めた媒質境界に対応する深さに強い反射面が得られました。

更に、山頂直下では海抜下0.3 kmの深さにも強い反射面が得られました。

この2, 3の解析から共通に、御嶽山地下の標高1900 m付近と900 m付近に

媒質境界が存在するという推定結果が得られました。

この結果を地下水流動や広域的な地下構造の先行研究と比較することで

- 標高1900 mから上を新期御嶽(10万年前以降の噴火の噴出物層)

- 標高900-1900 mを古期御嶽(78-39万年前の噴火の噴出物層)

- 標高900 mから下を基盤岩(火山が形成される前の元々の岩盤)

と推定しました。

古期御嶽は昔の噴出物ですので固結や化学変化によって流体を通しにくくなっている可能性があり、

このように考えれば2014年噴火の力源モデル(Maeda et al., 2017)とも整合的です。

また海抜下0.3 kmの反射面に関しては

(あくまで深さや空間スケールを他火山と比較しての推測ですが)

ほぼ固結したマグマだまりの上面を表している可能性ありと推測しました。

地下構造モデルが得られればそれを使って震源を正確に決め直すことができます。

山頂域の地震活動の震源は海抜下0.3 kmの反射面よりも上部に分布し、

標高1900 m付近までは鉛直に近い分布になっています。

標高1900 m付近ではちょうど媒質境界に沿うように震源が水平に並んでいます。

地震活動は流体供給によって活発化しますので、

震源分布は流体の上昇経路を表している可能性があります。

今回の解析結果からは、海抜下0.3 kmを上端とするマグマだまりから析出した流体が

標高1900 m付近まで準鉛直に上昇し、

標高1900 m付近にある新期・古期御嶽境界に沿って現在の火口直下まで水平移動し、

そこから再び上昇して火口に至るという流体移動が想像できます。

Description in English is not prepared

because reading the paper is the best option if you understand English.

●御嶽地域での微小地震の検知

(Detection of small earthquakes in Ontake region)

御嶽山山頂域に地震観測網が整備されたことにより、

それまで検知できなかった微小な地震が多数検知されるようになりました。

ただその中には通常の地震活動モニタリング手法では見逃してしまうものが多数あることも

連続波形記録から明らかになりました。

そこで本研究では機械学習を用いることで微小地震のより完全な検知を試みました。

Description in English is not prepared

because reading the paper is the best option if you understand English.

●2014年噴火開始直前450秒間の傾斜変動の発生過程

(Source model of the 450-s-long tilt change

before the initiation of the 2014 eruption)

御嶽山2014年噴火は9月27日11:52:30に開始しました。

その450秒前(2014/09/27 11:45)から

御嶽山山腹の2地点において山側が相対的に盛り上がる変動(傾斜変動)が記録されました。

この現象は山が膨らんだ結果と考えられます。

その力源を推定し、その結果に基づいて噴火の直前過程を考察しました。

Description in English is not prepared

because reading the paper is the best option if you understand English.

●2014年噴火開始25秒前の超長周期地震の発生過程

(Source model of a very long period event

25 s before the initiation of the 2014 eruption)

2014年噴火開始25秒前(11:52:05)には

数秒間にわたって山が一時的に膨らむ現象(超長周期イベント)が記録されました。

その力源を推定し、その結果に基づいて噴火の直前過程を考察しました。

Description in English is not prepared

because reading the paper is the best option if you understand English.

●共著論文

(Coauthored publications)

-

Terakawa T, Kato A, Yamanaka Y, Maeda Y, Horikawa S,

Matsuhiro K, Okuda T (2016)

Monitoring eruption activity

using temporal stress changes at Mount Ontake volcano,

Nat Commun 7, 10797.

-

Kato A, Terakawa T, Yamanaka Y, Maeda Y, Horikawa S,

Matsuhiro K, Okuda T (2015)

Preparatory and precursory processes

leading up to the 2014 phreatic eruption of Mount Ontake, Japan,

Earth Planets Space 67, 111.

●まだ論文になっていないもの

(Studies not yet published)

- 前田 裕太, 寺川 寿子, 山中 佳子, 堀川 信一郎 (2022)

2022年2月~3月の御嶽山の地震活動活発化について,

日本火山学会秋季大会

(A Japanese presentation on 2022 unrest in

Volcanological Society of Japan Fall Meeting)

- Maeda Y, Watanabe T, Terakawa T, Yamanaka Y, Horikawa S (2023)

Subsurface structure and recent activity of Mt. Ontake, central Japan,

IAVCEI Scientific Assembly

- 前田 裕太, 寺川 寿子, 山中 佳子, 堀川 信一郎 (2025)

御嶽山の2024~2025年の地震活動,

日本地球惑星科学連合大会

Maeda Y, Terakawa T, Yamanaka Y, Horikawa S (2025)

Seismicity of Mt. Ontake in 2024-2025,

JpGU

◆このテーマに関係する研究費 / Research funds on this topic

- 地震波解析による水蒸気噴火発生場の解明:

御嶽山・草津白根山におけるケーススタディ,

科研費基盤C(代表者), 2019-2023年, 課題番号19K04016

(JSPS Kakenhi Grant Number JP19K04016)

- 災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次),

課題番号KUS_02

「地震・地殻変動モニタリングによる中期的な火山活動の評価」

(分担者), 2019-2023年,

(The second Earthquake and Volcano Hazards Observation and Research Program,

task number KUS_02)

- 災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第3次),

課題番号HKD_03

「熱水系が発達した火山における火山活動活発化事象のモデル化と活動度評価」

(分担者), 2024-2028年,

(The third Earthquake and Volcano Hazards Observation and Research Program,

task number HKD_03)

戻る / Back